協会モデル講座 レクチャー詳細/テキスト内容

会社と協会の違い

協会を立ち上げるための最初の1歩は、「協会と会社の違い」を理解することです。

うまくいかなかった協会のほとんどは、この理解がないままに協会を作ってしまっています。

とくに会社を経営していた人や会社に勤務していた人は、頭の中が「会社感覚」になりがちですので、気をつけなければなりません。

<主な内容>

- 協会と会社の違い

- 会員と顧客の違い

- 講座は商品ではない

協会を作る手順

協会を作る決心をしてから、実際に協会の形が整うまで、平均6ヶ月かかります。

この期間中、何をどういう順番で決めていけばよいのかを解説します。

<主な内容>

- 設立趣意書とは

- 決めること・決める順番

- 会員募集に必要な時間

協会のしくみと登記のしかた

協会には「社団法人」や「NPO法人」があります。

そもそも「法人ではない」協会もあります。

どれを選べばよいのでしょうか。

その選択を行うためにも、登記のしくみや協会の構造について知る必要があります。

登記のしくみが分かると、「協会」という概念にまつわる深い意味も見えてきます。

<主な内容>

- 法人の種類にはどういうものがある?

- 営利・非営利とは?

- 登記のしくみ

- 協会の構造

協会のセオリー(協会運営に必要な感覚)

会社は顧客を見ながら活動し、協会は会員を見ながら活動します。

「会社」と「協会」は性質が異なります。

したがって「顧客」と「会員」も性質が異なります。

協会を作るプロセスで間違いが起きやすいのは、

「顧客と会員の違いを理解しようとせず、 同じように考えて制度を作ったり講座を作ったりする」

という点です。

「会社感覚」で協会を作ってはいけないのです。

「協会感覚」で協会を作らなければなりません。

<主な内容>

- 日本人の思考と協会

- 「ノイジーマイノリティ」と「サイレントマジョリティ」

- ステイタス・クオ理論

- 協会感覚を体得する方法

理事会の作りかた

理事会とは何をする会なのでしょうか?

理事とはどういう役割で、どんな権利や義務があるのでしょうか?

誰が理事になるのでしょうか?

理事の給料はどう決めるのでしょうか?

会長や顧問、評議員とは、いったいどういう人たちなのでしょうか?

事務局長は、理事や会長などと、どのように違うのでしょう?

こうした、協会の重要な役職に関する謎を、すべてクリアにします。

<主な内容>

- 理事会を作るプロセス

- 理事会の運営方法とは?

- さまざまな役職の人選のしかた

- 理事会とは何をするところ?

理事長の心得

協会は、会社とは大きく違う組織です。

したがって、会社とは違った運営のしかたをすることになります。

同様に、理事長は社長とはまったく違う存在です。

どちらも組織のトップではありますが、役割が違うのです。

したがって、理事長には、社長とは大きく異なった振舞いかたが求められます。

「社長のような理事長」では、ダメだと言うことです。

同じことが理事にも言えます。

「会社役員のような理事」ではダメです。

<主な内容>

- 理事長のオキテ

- 協会がうまく回っているイメージの作り方

- 理事長の最大の仕事とは?

会員制度の作りかた

ふつう、協会に「会員」はつきものです。

(「会員のいない協会」を作ることもできますが、そのような協会は例外的です)

会社の場合、会社が成長したかどうかを判断する指標は「売上高」であるのが一般的ですが、協会の場合、協会が成長したかどうかを判断する指標は「会員数」となるのが一般的です。

したがって協会を作る際には

- 誰を会員と呼ぶのか

- 誰を会員と呼ばないのか

すなわち

「会員の定義」

を決める必要があります。

そうでないと、経営指標を作ることができません。

この科目では、適切な会員制度の設計方法について深く解説します。

<主な内容>

- 会員のパターン

- 会員の役割と権利

- コミュニティを動かすスキル

会費の決めかた

価格設定(プライシング)は事業の命運を左右するほど重要なもの。

そのため、会社の事業で商品開発をする場合でも、価格を決める役割は社長が担っているケースが少なくありません。

単純に「安ければよい」というものではないところが、価格設定の難しいところです。

- 値下げをしたために売上が落ちた例

- 値上げをしたらかえって売上が伸びた例

は、いくらでもあります。

かと思えば、

- 値下げをしたおかげで売上が伸びた例

- 値上げをしたせいで売上が落ちた例

が、枚挙にいとまがないのも確かです。

「協会」が行う主な価格設定(プライシング)は

- 会員制度の会費

- 資格講座の受講料

になりますが、その本質は会社の場合と同じです。

したがって

「会費設定」

「受講料設定」

は、協会の命運を左右する要因なのです。

実際、会費の設定を間違えた結果、会員の4割を失った協会があります。

この科目では、会費や受講料を設定するときの考え方について解説します。

<主な内容>

- 会費の心理

- 受講料の心理

- 協会のタイプ別、価格戦略

受講規約・資格規約の作りかた

受講規約や資格規約は、

- 厳しくすればするほど協会は守られますが、会員は不便を感じます。

- 緩くすればするほど会員の自由度は高まりますが、協会にとっては不都合な場合があります。

どの程度の厳しさ、緩さにするかは、協会のあり方や方針と深く関わるものです。

<主な内容>

- 受講規約の作りかた

- 資格規約の作りかた

事業モデルの選びかた

世の中には3万数千の協会があると言われています。

そのなかには役所のような協会、業界団体のような協会、サークルのような協会、学校のような協会など、さまざまなものがあります。

これから作る協会にはどの事業モデルを採用するのが適切なのでしょうか。

この科目でその判断基準を持ちましょう。

<主な内容>

- 協会の事業モデル

- 事業モデルの選びかた

- 各事業モデルのプラスとマイナス

事務局の運営方法

協会と呼ばれる組織や団体のほとんどに、事務局が存在しています。

事務局は、協会の講座がスムーズに進むための準備を怠りなくやっていますが、そのほかに一般の人たちからの問合せに対応したり、会員の方々との連絡係をしたりしています。

すなわち、事務局は協会の「顔」になるわけです。

事務局の印象が、そのまま協会の印象になるといっても過言ではありません。

事務局スタッフがつっけんどんな対応だったり、頼りない対応だったりすると、「あの協会は冷たい」「あの協会は大丈夫なのか?」ということになってしまいます。

逆に、事務局スタッフが熱心な対応だったり、しっかりした対応だったりすれば、「あの協会は信頼できる」「あの協会は会員のことをよく考えてくれている」ということになります。

そうなると、事務局をいかに育てるかが重要になってきます。

会員満足度の高い事務局を育てることができるかどうかで、協会の集客力も大きく変わってくるわけです。

では、どうやって会員満足度の高い事務局を育てるのでしょうか?

じつは、協会の「ある特徴」をよく理解していれば、優れた事務局は自動的に育つことが分かっています。

その「ある特徴」を軸に、事務局の育て方を解説します。

<主な内容>

- 事務局の業務内容

- スタッフの人選のしかた

- 事務局は外注する? それとも内製化する?

組織の作りかた・組織運営

協会が大きくなるにつれ、それまでは少数精鋭でいろいろなことをオールマイティにこなしていたのが、人数が増え、組織が分化し、役割分担が明らかになっていきます。

協会にはどんな部署が必要なのでしょうか。

スタッフの採用はどのタイミングで、どのようにしたらよいのでしょうか。

<主な内容>

- 協会の組織

- 協会の人事

- 協会スタッフの採用・解雇

資格の作りかた/講座の作りかた

協会は必ずしも資格講座をしなければならない、というわけではありませんが、過去10年に新設された協会(まだ若い協会)のおよそ8割が資格講座を中心とした活動をしています。

もともと協会は資格講座を行うのに向いています。

資格講座は少ない初期投資で始めることができ、一般的に利益率も極めて高いという利点があります。

つまり成功したときに得るものが大きく、失敗したときに失うものが少ない、というわけです。

このことに気づいた「目ざとい」方々は、協会を作って資格講座を始めました(たとえば「食」の業界ではこの動きが2005年ごろから急激に活発になっています)。

その後、資格講座が濫立するような時期がありました。

しかし、資格講座は作ればすぐにうまくいく、といった甘いものではありません。

濫立した資格講座の多くは、成功する重要ポイントを押さえないまま作られていたために、受講生が集まらず、淘汰されています。

一方、そんな中でも生き残るべき資格講座は生き残っています。

成功する重要ポイントを押さえて作られている資格講座は、高い利益率を保ったまま、価格競争にさらされることもなく、定着しています。

<主な内容>

- 資格の性質

- 講座の位置づけ

- 講座を作る手順

- タテ展開とヨコ展開

講師のマネジメント(人選と講師契約)

資格講座の場合、どのような講師がふさわしいのでしょうか?

知識の豊富な、学者のような講師が良いのでしょうか、それとも、話すことの上手な講師が良いのでしょうか?

または、それよりももっと大事なポイントがあるのでしょうか?

この科目では、講師に気持ちよく、モチベーション高く仕事をしてもらいながら、協会も講師も成長していくマネジメントについて学びます。

<主な内容>

- 講師はどうやって探し、どうやって選ぶ?

- 講師との契約のしかた、講師料の決めかた

- 社内のスタッフを講師にしてもよい?

- 他社に勤務する社員を講師にできる?

- テキストは講師に作ってもらうのか、協会が作るのか?

- 講師のタイプ別育成法

- 講師会とは

協会のマーケティング

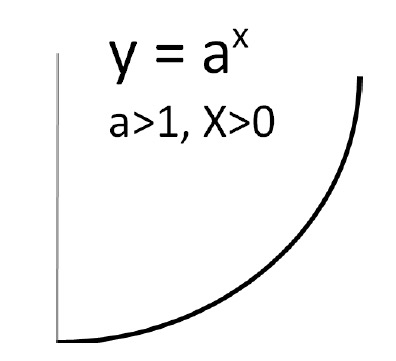

協会がうまくいって軌道に乗り、会員が順調に増えている。

そういう協会の会員の増え方をグラフにしてみると、美しい指数関数になることが多いとされています。

指数関数とはこういうグラフです。↓

このような美しいグラフになるように協会を導くことを

「指数関数に乗せる」

と言います。

そうなるための仕掛けについて解説します。

<主な内容>

- オオカミとヒツジ理論とは

- 協会のマーケティングのポイント

協会のIT戦略

<主な内容>

協会のウェブサイト設計

「協会のウェブサイトがどのようなページ構成になるか」を中心に、プロバイダの選び方やアカウントの作り方、ドメイン取得方法など、初歩的なことも含めて解説します。

コンテンツ・ライティングの基礎

ウェブサイトに載せるコラム記事の、上手な書き方をレクチャーします。

ウェブマーケティングの基礎

協会のウェブサイトへのアクセスを増やす方法を、初歩的なものや最新のものも含めて解説します。

協会のSNS戦略

SNSに慣れている協会とそうでない協会があります。

協会を「会社感覚」で動かしてもうまくいかないのと同様、SNSを「会社感覚」で扱ってもうまくいきません。

この科目では、SNSに慣れるための「感覚」を中心に解説します。

<主な内容>

- 市場規範と社会規範

- 協会感覚とSNS

- 情報発信の設計方法

- 情報収集のしかた

- コンテンツの作り方

商標・著作権

講座のテキストを作れば、著作権が発生します。

協会のロゴマークやキャラクターなどをデザイナーに発注して作ってもらえば、著作権の交渉が生まれます。

協会名や資格名を商標登録するべきかどうか、といった問題もあります。

会員から「自宅サロンでミニ講座を開催したい。協会のテキストを使ってもよいか?」という問合せがくることもあります。

OKすれば、協会のテキストの著作権が軽視されることになりますし、断れば会員との関係が悪くなります。

こんなときはどうしたらよいでしょうか?

同じく、会員が「良かれ」と思って講座のテキストをブログなどで勝手に公開することもあります。

勝手に中身を公開されては困りますが、かといって「良かれ」と思ってやった人を罰することもためらわれます。

こんなときはどう対処したらよいでしょうか?

このような、知的財産に関して起こりうるもろもろの可能性を、今のうちに予測して対処法を考えておくことには、とても意味があります。

<主な内容>

- 協会の商標

- 協会の知的財産のコントロールのしかた

- 資格名を勝手に名乗った人や団体がいたとき

コラボレーションのしかた(国・自治体・企業・他協会・大学・専門学校・メディア)

協会の会員は個人であることが多いのですが、「企業会員」という会員制度を作ることもできます。

それ以外にも、

「企業に対し、社員教育や福利厚生の1つとして、協会の資格講座を提案する」

「企業の商品やサービスを、協会が審査し認定する」

「自治体からのバックアップを受ける」

「国からのバックアップを受ける」

など、提携にはさまざまな手法があります。

協会総研がこれまで見てきたさまざまな提携事例を紹介しながら、提携のポイントを解説します。

また、会社に比べ、協会はメディアからの取材を受けやすい存在です。

メディアを味方につけ、協会のブランディングに活かす方法を解説します。

<主な内容>

- どんな提携をするときにも、忘れてはならないこと

- 企業との提携のしかた

- 自治体との提携のしかた

- 国との提携のしかた

- 最新の提携手法

- プレスリリースの作りかた

- メディアとのつきあいかた

- 取材のときに忘れてはならないこと

協会のトラブル対策

協会は会員どうしの友愛組織といった側面があるため、比較的トラブルが少ない構造になっています。

しかしそれでも、

「協会と会員とのトラブル」

「会員どうしのトラブル」

「会員と外部とのトラブル」

がまったくないわけではありません。

トラブルが起きたときに慌てないよう、あらかじめトラブル事例を学習し、対策を立てておきましょう。

<主な内容>

- 協会と会員とのトラブル

- 会員どうしのトラブル

- 会員と外部とのトラブル

協会の事例解説

実在する協会について、その歴史や現状を研究すること(ケーススタディ)には大変意義があります。

なぜなら事例をひも解くことで、

「やるべきこと」

「やってはいけないこと」

が見えてくるからです。

この科目では、

- 立ち上がったばかりの有望な協会

- 成長過程にある協会

- 頭打ちになっている協会

- 十分に大きくなり、次のステージに向かっている協会

それぞれの事例にもとづき、ケーススタディを行います。

株式会社のケーススタディは多くのビジネススクールで行われていますが、協会のケーススタディを行っているところはほとんどありません。

協会のケーススタディをするという、この貴重な機会を、ぜひ生かしてください。