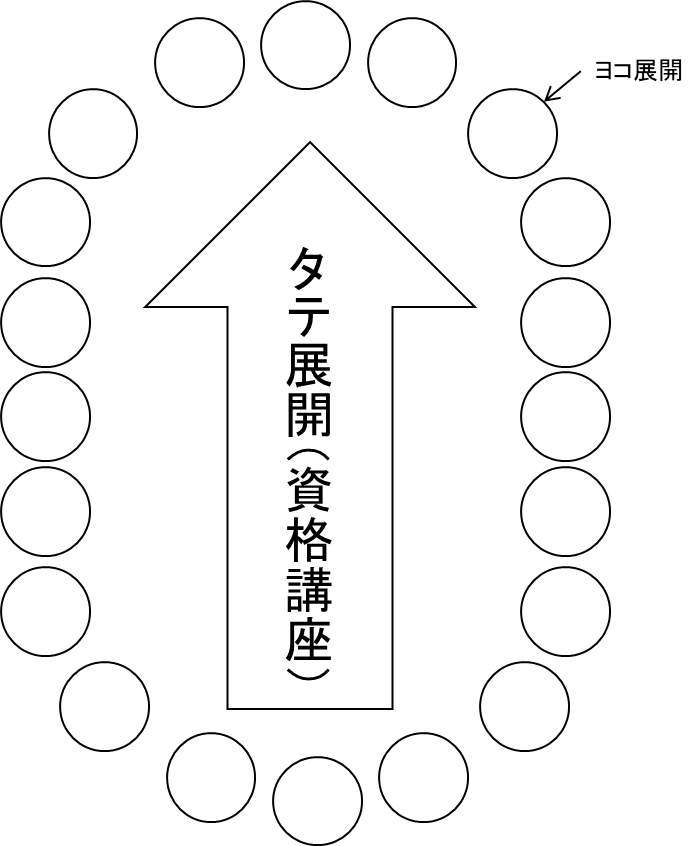

協会が養成講座(資格講座)を設計するときは、「タテ展開」「ヨコ展開」という2つの要素を勘案します。

「タテ展開」とは

協会の養成講座(資格講座)の「タテ展開」とは、講座に上下関係をつけることを指します。

これには考えるべきポイントが3つあります。

- 階層構造を作る

- 飛び級の有無を決める

- ターミナル講座を決める

この3つです。

階層構造を作る

講座のコースを

- 1種類(1段階)だけにする

- 基礎コース→実践コースのように、2段階にする

- 初級講座→中級講座→上級講座のように、3段階にする

といった、レベル別に講座を設計することを

「タテ展開」

といいます。

1段階だけでよいのか、2段階にするべきか、それとも3段階がよいのか、は、一概にはいえません。

3級、2級、1級、…、初段、2段、3段、…

のように、いくつもの段階を設定するケースもあります。

飛び級の有無を決める

仮に「初級講座→中級講座→上級講座」の3段階に設計したとしましょう。

このとき、人によっては

「自分は初級レベルのことはよく理解しているので、中級から受講したい」

と主張してくる場合が考えられます。

いわゆる「飛び級」です。

飛び級を可とするか、不可とするか、あるいは中間の扱い(※1)にするか、これも一概にはいえません。

いずれのルールを選択するにせよ、以下のポイントは忘れずに。

- 飛び級を可とする場合:可となる条件をあらかじめ決めておきます。

- 飛び級を不可とする場合:なぜ不可なのかを説明できるようにしておきます。

- 中間の扱いにする場合:中間の内容と、中間となる条件をあらかじめ決めておきます。

(※1)飛び級ができないかわり、一部の科目の受講を免除するなど

ターミナル講座を決める

協会がもっとも重要視する講座のことを「ターミナル講座」といいます。

たとえば「3級→2級→1級」という3段階の講座を設定したとして、このうち真ん中の「2級」が協会にとってもっとも重要であれば、「2級」が「ターミナル講座」となります。

受講料収入を増やすことを考えれば、最上級の「1級」にまで進んでほしいのはヤマヤマです。

しかし協会の理念を達成するためには、最上級の「1級」に進む人を増やすより、真ん中の「2級」を増やすほうが重要であることもあります。

あるいは、最初の「3級」がもっとも大切かもしれません。

もちろん、最上級の「1級」が最重要であることもあります。

「ターミナル講座」をどこに設定するかで、会員を集める方法も変わってきます。

「ヨコ展開」とは

協会の養成講座(資格講座)の「ヨコ展開」とは、本流となる養成講座(資格講座)のほかに、関連分野のミニ講座を作ることを指します。

「タテ展開」と「ヨコ展開」のイメージ

「タテ展開」は、協会の正式な養成講座(資格講座)です。

受講し、所定の試験に合格すれば、協会から資格が認定されるという性質のものです。

したがって受講に要する時間もそれなりに長く、受講料もそれなりに高価であるのが普通です。

また、1つの協会に「タテ展開」は1本だけです(※2)。

これに対し「ヨコ展開」は、養成講座(資格講座)ではありません。

「ヨコ展開」であるミニ講座の特長は、おおよそ以下の感じです。

- 短時間で終わる

- 参加費も安い

- とくに試験のようなものはない

- 資格が認定されるものではない

- 数が多い(種類も複数であり、開催頻度も高い)

(※2)1つの協会が複数の異なる「タテ展開」を擁するのは可能ですが、メリットよりデメリットのほうが多いため、あまり推奨できません。

「ヨコ展開」の例

仮に、パンケーキの専門家を養成する

「パンケーキ・エキスパート講座」

を立ち上げたとしましょう。

パンケーキという「中心」のまわりには、

- パンケーキにかけるハチミツ

- パンケーキにのせるバター

- パンケーキと一緒にたしなむコーヒー

などが考えられますので、

「パンケーキ用のハチミツ講座」

「パンケーキ用のバター講座」

「パンケーキと相性のよいコーヒーをさがす講座」

などを作ることができます。

これらがそれぞれ、「ヨコ展開」に該当します。

「ヨコ展開」のメリット

「ヨコ展開」の活用法をいくつか挙げておきます。

- こうしたミニ講座は、「本講座(=タテ展開)へ受講生を導くフロントセミナー」の役割も果たしてくれます。すなわち、まだ会員になっていない人が「ヨコ展開」であるミニ講座に参加した結果、モチベーションが上がって本講座(タテ展開)を受講したくなる、というものです。

- 既存の会員(すでにタテ展開を受講した人)がさらに学ぶ場として、ヨコ展開であるミニ講座が機能します。

- 既存の会員がミニ講座の講師をするようになれば、会員の活動の場が生まれることになります。

まとめと補足

協会の本講座である養成講座(資格講座)のことを「タテ展開」、養成講座(資格講座)を支える一連のミニ講座のことを「ヨコ展開」といいます。

なお、「タテ展開」「ヨコ展開」のほか、かつては「水平展開」という要素もありました。

「水平展開」とは、最初にどこで講座を開講し、次にどこで開講し、その次はどこで開講するか…、つまり地理的な開講場所を各地に広げていくことを指します。

もし、最初の講座を東京で開講するなら、次はいつ大阪で開講するか、その先はいつ福岡や札幌で開講するか、といったことです。

ただし、昨今はオンラインで講座を実施することが増え、リアルに教室に集まって開催されるスタイルは少なくなりました。

それにともない、「水平展開」が必要とされるケースも減っています。

「協会とは」協会総研はこう考える

「協会とは」協会総研はこう考える